Descansando, VII

FIN, quod erand demostrandum.

¿Qué estas viendo? Una patrulla. ¿De cuántos hombres? Veinte. ¿Soldados? Dieciséis civiles, cuatro soldados.¿Qué distancia? Quinientos pasos. ¡Ah, bueno!, Disponemos todavía del tiempo necesario para terminar este pollo y beber un vaso de vino a vuestra salud, D'Artagnan.

María, he de comentarte algo, Vienes de hablar con el médico, Sí, cariño, Entonces no me lo digas, lo sé hace una semana, Cómo es eso, No te lo quisimos decir porque aún no era seguro, pero el doctor ya nos previno al salir de la operación, Y cómo has aguantado, Por amor, Cuánto tiempo ha dicho, Ha sido poco preciso, varios meses, Seis meses, me dijo a mí, Qué sola te vas a quedar, Más solo estarás tú, Gracias por el ánimo, No hay nada que pueda decirte que te anime, no pienso caer en las tonterías habituales, no es mi estilo, Yo tampoco quiero decir ninguna tontería, Te quiero, Yo a ti también, sabes, Lo sé, no quiero que mueras, Nadie quiere, Y los suicidas, Ellos sólo eligen el mal menor, Cómo puede haber algo peor que la muerte, no lo entiendo, Eso, querida mía, sólo quiere decir que no eres una suicida, Tienes miedo, Lo tengo, cariño, No llores, mi niño, de qué sirve llorar, De qué sirve la vida.

María, he de comentarte algo, Vienes de hablar con el médico, Sí, cariño, Entonces no me lo digas, lo sé hace una semana, Cómo es eso, No te lo quisimos decir porque aún no era seguro, pero el doctor ya nos previno al salir de la operación, Y cómo has aguantado, Por amor, Cuánto tiempo ha dicho, Ha sido poco preciso, varios meses, Seis meses, me dijo a mí, Qué sola te vas a quedar, Más solo estarás tú, Gracias por el ánimo, No hay nada que pueda decirte que te anime, no pienso caer en las tonterías habituales, no es mi estilo, Yo tampoco quiero decir ninguna tontería, Te quiero, Yo a ti también, sabes, Lo sé, no quiero que mueras, Nadie quiere, Y los suicidas, Ellos sólo eligen el mal menor, Cómo puede haber algo peor que la muerte, no lo entiendo, Eso, querida mía, sólo quiere decir que no eres una suicida, Tienes miedo, Lo tengo, cariño, No llores, mi niño, de qué sirve llorar, De qué sirve la vida.  Cuando Darell tomó conciencia de lo ocurrido, su ojo derecho ya presentaba un aspecto más que lamentable. Apenas podía creer que lo hubiera hecho. Estaba harta de semejante engendro, y a fin de cuentas, algo recordaba de lo aprendido en los muelles con William y los otros chicos.

Cuando Darell tomó conciencia de lo ocurrido, su ojo derecho ya presentaba un aspecto más que lamentable. Apenas podía creer que lo hubiera hecho. Estaba harta de semejante engendro, y a fin de cuentas, algo recordaba de lo aprendido en los muelles con William y los otros chicos.

En otro de los artículos la revista analiza la influencia de las políticas conservadoras de corte cristiano evangelista sobre la enseñanza en Estados Unidos y Canadá. Como ejemplo fundamental se señala la equiparación científica y su enseñanza en las escuelas de las teorías evolucionistas y las de “diseño inteligente” (creacionismo a través de la intervención de un ser superior). La Biblia aporta las evidencias científicas y la Administración Bush pone perjuicios religiosos por delante de certezas científicas. Y cada vez más ciudadanos se muestran partidarios de incluir el creacionismo en las escuelas.

En otro de los artículos la revista analiza la influencia de las políticas conservadoras de corte cristiano evangelista sobre la enseñanza en Estados Unidos y Canadá. Como ejemplo fundamental se señala la equiparación científica y su enseñanza en las escuelas de las teorías evolucionistas y las de “diseño inteligente” (creacionismo a través de la intervención de un ser superior). La Biblia aporta las evidencias científicas y la Administración Bush pone perjuicios religiosos por delante de certezas científicas. Y cada vez más ciudadanos se muestran partidarios de incluir el creacionismo en las escuelas.

Qué manera más tonta de contar las horas, ver correr el gotero. Me di cuenta de que recopilar el tiempo es perderlo. Además, ni siquiera era un método fiable, esa maldita rueda reguladora me hacía perder el hilo de todos los cálculos. Ya casi al final logré correlacionar los dedos de la enfermera con su hora de salida y ajustar la medida con el menor margen de error. Tuve tiempo, en todos esos meses, de establecer asimismo una asombrosa relación entre el color de los botecitos del gotero, mi tiempo de sueño y la necesidad de calmantes. Aquel maldito sabor metálico, el del bote rosa. Tuve que decirle al doctor, cuando no estaba María delante, que parara de una puta vez, que yo no era una farmacia ambulante. Él me dijo que todo se meaba. Pero yo sabía que lo que de verdad quería mear no sólo se quedaba dentro sino que crecía y crecía.

Un último paseo con vuestra hija y la directora por las dependencias del orfanato, una demorada despedida de la institución tutelar que hasta ese momento cumplió fríamente sus funciones paterno-administrativas. Un último acto de cordial propaganda.

Un último paseo con vuestra hija y la directora por las dependencias del orfanato, una demorada despedida de la institución tutelar que hasta ese momento cumplió fríamente sus funciones paterno-administrativas. Un último acto de cordial propaganda. Se trata de una situación más que adecuada para pensar. Por ejemplo en cómo la gente parece sentir gran respeto hacia tu situación. La verdad es que – en las relaciones humanas- el respeto nace de los atributos, nunca de tu propio yo, que ni tú conoces. Y el jodido atributo que hoy llevo a cuestas es para asustar al más valiente. Aunque hay diversidad de comportamientos. Casi una etiología en miniatura, vaya. Unos te evitan, temen lo que llevas encima, otros - no se qué querrán demostrarse - se acercan y te miran para luego salir precipitadamente. Los más, te ven como si no fuera con ellos. El único que me ha mirado con los ojos de la verdad es Manolo, mi pequeño. Y no dormirá esta noche, no será capaz. ¿Quién le leerá La Isla del Tesoro?... En fin. En mi imaginación, acaricio el pelo de María y le susurro palabras dulces. Me asusto al ver, desde mi traje negro, su sonrisa. Otra vez su sonrisa.

Se trata de una situación más que adecuada para pensar. Por ejemplo en cómo la gente parece sentir gran respeto hacia tu situación. La verdad es que – en las relaciones humanas- el respeto nace de los atributos, nunca de tu propio yo, que ni tú conoces. Y el jodido atributo que hoy llevo a cuestas es para asustar al más valiente. Aunque hay diversidad de comportamientos. Casi una etiología en miniatura, vaya. Unos te evitan, temen lo que llevas encima, otros - no se qué querrán demostrarse - se acercan y te miran para luego salir precipitadamente. Los más, te ven como si no fuera con ellos. El único que me ha mirado con los ojos de la verdad es Manolo, mi pequeño. Y no dormirá esta noche, no será capaz. ¿Quién le leerá La Isla del Tesoro?... En fin. En mi imaginación, acaricio el pelo de María y le susurro palabras dulces. Me asusto al ver, desde mi traje negro, su sonrisa. Otra vez su sonrisa.

Lo primero que hice fue mirar el cuadro que estaba por encima de la cabeza del doctor. Una reproducción, una lámina enmarcada con passe-partou blanco en el que se leían las siglas MOMA. Nunca me interesó el arte, aunque ese día me sirvió de excusa, casi de redención. Miré el dibujo como en mi vida había mirado uno. Pero – debido a los círculos y los espacios en blanco, a los colores intercalados – se trataba de una pintura que hablaba de infinitud, de eternidad, de permanencia. Y yo con estos pelos. Acabé por suspirar, para esconder así el sonido de mis rodillas, muslos y manos. Bajé la mirada hasta los ojos grises del médico, que desmentían la falsa sonrisa de sus dientes blancos. Él estaba tan asustado como yo, o casi. Empecé a odiarlo cuando en su frente se dibujaron las arrugas del alivio, casi esboza una sonrisa, el hijoputa: yo entendía todo perfectamente y me hacía cargo. Vaya si me hacía cargo.

María me contempla. Por fin ha dejado de llorar, y sus lágrimas son sólo una sombra que agudiza la ingente presencia de sus ojos verdes. Las manos parecen descansar sobre sus rodillas, pero sé que tienen el tenue vibrar de lo vivo. Los nudillos asoman blancos entre sus rosados y largos dedos. Está mirando mis pies, mis zapatos. Pero hay cosas en que la vista no puede fijarse durante mucho tiempo, ya desvió los ojos, otra vez al techo. ¿Qué pensará?, me pregunto. Y, como para tantas otras cosas, no tengo respuesta. O si la tengo, no oso pronunciarla. Su madre –la señora de todos los momentos - se acerca para decirle que tiene que comer algo. Ella sonríe – dios, esa sonrisa – y le dice que no. Mamá sale de la habitación, meneando la cabeza, preocupada. María se levanta, se acerca y me besa en la frente, otra vez. Yo no puedo sonreír. Ya no.

María me contempla. Por fin ha dejado de llorar, y sus lágrimas son sólo una sombra que agudiza la ingente presencia de sus ojos verdes. Las manos parecen descansar sobre sus rodillas, pero sé que tienen el tenue vibrar de lo vivo. Los nudillos asoman blancos entre sus rosados y largos dedos. Está mirando mis pies, mis zapatos. Pero hay cosas en que la vista no puede fijarse durante mucho tiempo, ya desvió los ojos, otra vez al techo. ¿Qué pensará?, me pregunto. Y, como para tantas otras cosas, no tengo respuesta. O si la tengo, no oso pronunciarla. Su madre –la señora de todos los momentos - se acerca para decirle que tiene que comer algo. Ella sonríe – dios, esa sonrisa – y le dice que no. Mamá sale de la habitación, meneando la cabeza, preocupada. María se levanta, se acerca y me besa en la frente, otra vez. Yo no puedo sonreír. Ya no.

Fue César Calígula amante de las extrañas mezcolanzas de natura. Sus legiones le trajeron, desde el imperio de los partos, un basilisco vivo. Debido a su mirada letal llegó a Roma en una jaula de oro tapada con terciopelo negro. Por su parte, los contrahechos sacerdotes de Vulcano, al pie del Etna, capturaron una salamandra que fue regalada al César al conmemorar el segundo año de su consulado. En aquella fiesta, al aroma de las llamas del sarmiento de la vid joven, de un brasero incandescente surgió la pequeña serpiente ignífuga. No tardó Cayo Calígula en mandar yacer el basilisco y la salamandra, la cual, al cabo, puso un huevo de color del fuego y la textura del mármol. A los tres meses nació un pequeño animal que no sólo mataba con la vista sino que producía la combustión de aquel al que miraba. Fue llamado Piroleus por los sacerdotes del templo de Júpiter Capitolino. Drusila, la augusta hermana y amante del César, sabedora de que éste utilizaría el hallazgo para continuar diezmando – de manera quizás más ingeniosa - el senado y el pueblo de Roma, hizo ahogar al monstruo en el Tíber. Desde entonces, cada vez que la niebla se tiende sobre las colinas de Roma, se dice que Piroleus, el hijo del Basilisco y la Salamandra, se ha enamorado de una ninfa y ha intentado besarla.

Fue César Calígula amante de las extrañas mezcolanzas de natura. Sus legiones le trajeron, desde el imperio de los partos, un basilisco vivo. Debido a su mirada letal llegó a Roma en una jaula de oro tapada con terciopelo negro. Por su parte, los contrahechos sacerdotes de Vulcano, al pie del Etna, capturaron una salamandra que fue regalada al César al conmemorar el segundo año de su consulado. En aquella fiesta, al aroma de las llamas del sarmiento de la vid joven, de un brasero incandescente surgió la pequeña serpiente ignífuga. No tardó Cayo Calígula en mandar yacer el basilisco y la salamandra, la cual, al cabo, puso un huevo de color del fuego y la textura del mármol. A los tres meses nació un pequeño animal que no sólo mataba con la vista sino que producía la combustión de aquel al que miraba. Fue llamado Piroleus por los sacerdotes del templo de Júpiter Capitolino. Drusila, la augusta hermana y amante del César, sabedora de que éste utilizaría el hallazgo para continuar diezmando – de manera quizás más ingeniosa - el senado y el pueblo de Roma, hizo ahogar al monstruo en el Tíber. Desde entonces, cada vez que la niebla se tiende sobre las colinas de Roma, se dice que Piroleus, el hijo del Basilisco y la Salamandra, se ha enamorado de una ninfa y ha intentado besarla. El orfanato de Nang: la institución que os entregará a Lucía. Un enorme y desnudo edificio blanco sobre una explanada de tierra removida y sin árboles. Algunos farolillos rojos de papel cuelgan en las columnas de la entrada y de las ventanas enrejadas de la fachada principal.

El orfanato de Nang: la institución que os entregará a Lucía. Un enorme y desnudo edificio blanco sobre una explanada de tierra removida y sin árboles. Algunos farolillos rojos de papel cuelgan en las columnas de la entrada y de las ventanas enrejadas de la fachada principal.

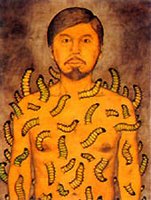

Nos dice Hibrandianus en su Rerum Natura que en el mismo momento del parto, las Parcas introducen en el neonato la larva de un gusano. El monje irlandés lo llama vermithanatos por su asombroso comportamiento. Crece al unísono con nosotros, se alimenta de nuestra ingesta, y poco a poco va infiltrándose en todas las vísceras del cuerpo. Tiene el color del mármol sepulcral, una longitud inmensa, no tiene ojos y está anillado como las lombrices. Cuando Átropos decide con sus tijeras cortar el hilo de la vida que sus hermanas han preparado, el vermithanatos divide su cabeza en tres partes, que a través de las cavidades del cuerpo se dirigen al corazón, para rodearlo y aplastarlo en una suerte de danza macabra. Llegado el momento del deceso, el gusano se reproduce, partiéndose en miríadas de larvas que sus creadoras recogerán para la siguiente siembra: son los gusanos de sepultura.

Son sus plumas de un color amarillo violento, según Aristomarcos, y teñidas de verde triste si ponemos nuestra fe en Cayo Mulvio Secundus. Tiene las garras manchadas con sangre vieja, y de sus blancos ojos nada se escapa. Con sus plumas se adornaron, para reconocerse, los asesinos de Cayo Calígula. Estas rapaces se atacan cruelmente unas a otras, y se alimentan de sus muertos, pero está escrito que lloran lágrimas de sangre al acabar los festines. Se dice que sólo anidan en lo más profundo de los bosques de Cilicia, pero sus crías son difíciles de divisar: juegan a ver quién vuela más alto.

Son sus plumas de un color amarillo violento, según Aristomarcos, y teñidas de verde triste si ponemos nuestra fe en Cayo Mulvio Secundus. Tiene las garras manchadas con sangre vieja, y de sus blancos ojos nada se escapa. Con sus plumas se adornaron, para reconocerse, los asesinos de Cayo Calígula. Estas rapaces se atacan cruelmente unas a otras, y se alimentan de sus muertos, pero está escrito que lloran lágrimas de sangre al acabar los festines. Se dice que sólo anidan en lo más profundo de los bosques de Cilicia, pero sus crías son difíciles de divisar: juegan a ver quién vuela más alto.

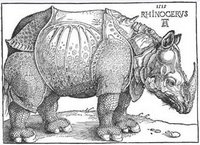

Más allá de las arenas ardientes del desierto mauritano, a más de cincuenta días en camello, existe una selva impenetrable. Se dice en el libro Física de un desconocido africano que servía con Escipión que existe en la selva un rinoceronte enorme, cuyo cuerno serviría para asegurar la fertilidad de miles de reinas. Está recubierto de enormes placas escamadas, duras como el mármol y oscuras de lodo. Cuenta el africano que este monoceras o unicorne es manso, y aun amigable. Cuando, ramoneando un pasto, huele una persona o un semejante en su territorio, trota raudo a saludarlo y demostrar su alegría. Pero el rinoceronte es miope y no sabe medir las distancias que le separan del amigo. Siempre acaba ensartándolo. Como dijo el poeta Munio Querea: “cuando un amigo hiere inevitablemente a otro, no hay nadie más feliz que el herido, ni más triste que el que ofende”.

Más allá de las arenas ardientes del desierto mauritano, a más de cincuenta días en camello, existe una selva impenetrable. Se dice en el libro Física de un desconocido africano que servía con Escipión que existe en la selva un rinoceronte enorme, cuyo cuerno serviría para asegurar la fertilidad de miles de reinas. Está recubierto de enormes placas escamadas, duras como el mármol y oscuras de lodo. Cuenta el africano que este monoceras o unicorne es manso, y aun amigable. Cuando, ramoneando un pasto, huele una persona o un semejante en su territorio, trota raudo a saludarlo y demostrar su alegría. Pero el rinoceronte es miope y no sabe medir las distancias que le separan del amigo. Siempre acaba ensartándolo. Como dijo el poeta Munio Querea: “cuando un amigo hiere inevitablemente a otro, no hay nadie más feliz que el herido, ni más triste que el que ofende”.

Es Ítaca, patria del Rey Odiseo, un isla dura y seca en la que nada podría crecer si no fuera por una extraña relación amorosa. Cuenta Apolonio Filoneida, el de las manos cansadas, que el viconoide es un pequeño arbusto de negro tronco y verdes hojas, oscuras y recias, que crece sobre las piedras grises de la isla. Va introduciendo sus raíces por entre los huecos que dejan las rocas, las cuales, en un gesto de amor y locura carnal, se entreabren solícitas para entrelazarse con la planta, mezclando sus esencias y disgregándose paulatinamente. El interminable paso de los años, el rigor de las tormentas y el sol del Egeo convierten a los amantes en arena, esa misma arena que reposa en la playa con el único objetivo de ser besada por el héroe que vuelve a su tierra.

Es Ítaca, patria del Rey Odiseo, un isla dura y seca en la que nada podría crecer si no fuera por una extraña relación amorosa. Cuenta Apolonio Filoneida, el de las manos cansadas, que el viconoide es un pequeño arbusto de negro tronco y verdes hojas, oscuras y recias, que crece sobre las piedras grises de la isla. Va introduciendo sus raíces por entre los huecos que dejan las rocas, las cuales, en un gesto de amor y locura carnal, se entreabren solícitas para entrelazarse con la planta, mezclando sus esencias y disgregándose paulatinamente. El interminable paso de los años, el rigor de las tormentas y el sol del Egeo convierten a los amantes en arena, esa misma arena que reposa en la playa con el único objetivo de ser besada por el héroe que vuelve a su tierra. Con un cigarrillo colgando de la comisura de sus labios, una lata de pintura en una mano y una brocha manchada en la otra, Jackson Pollock se sitúa sobre el lienzo colocado horizontalmente en el suelo de su estudio.

Con un cigarrillo colgando de la comisura de sus labios, una lata de pintura en una mano y una brocha manchada en la otra, Jackson Pollock se sitúa sobre el lienzo colocado horizontalmente en el suelo de su estudio. Aquellos que compran libros con cierta frecuencia se ven abocados a acumular toneladas de páginas en cada rincón de su casa. Muchas de esas páginas no volverán a ser leídas y probablemente no merecieron una primera lectura. Buscadores por instinto, a veces siguen pistas falsas, rastros dejados en los suplementos culturales por críticos poco exigentes o mercenarios editoriales. Y la presa capturada no es más que un pellejo de 20 euros y 310 páginas.

Aquellos que compran libros con cierta frecuencia se ven abocados a acumular toneladas de páginas en cada rincón de su casa. Muchas de esas páginas no volverán a ser leídas y probablemente no merecieron una primera lectura. Buscadores por instinto, a veces siguen pistas falsas, rastros dejados en los suplementos culturales por críticos poco exigentes o mercenarios editoriales. Y la presa capturada no es más que un pellejo de 20 euros y 310 páginas. Calexico (J Burns & J Convertino) y Giant Sand (Howe Gelb) son dos grupos a los que he seguido en los últimos años con rendida admiración. Recientemente ambos han publicado nuevos trabajos, bien recibidos por la crítica musical. Pero la escucha del último disco de Calexico (Garden Ruin) obliga a echar la vista atras, añorando los paisajes de sus discos previos. Calexico ha perdido parte del encanto y la fuerza de su obra anterior para sumirse en un reconocible pop-folk de estrucutra más convencional.

Calexico (J Burns & J Convertino) y Giant Sand (Howe Gelb) son dos grupos a los que he seguido en los últimos años con rendida admiración. Recientemente ambos han publicado nuevos trabajos, bien recibidos por la crítica musical. Pero la escucha del último disco de Calexico (Garden Ruin) obliga a echar la vista atras, añorando los paisajes de sus discos previos. Calexico ha perdido parte del encanto y la fuerza de su obra anterior para sumirse en un reconocible pop-folk de estrucutra más convencional. En tiempos de anodina creación literaria, sumidos en el síndrome “Ruiz-Zafón”, esto es, escritura mediocre en la sombra del viento, humo banal, falta de sustancia y escasa ambición técnica; en estos tiempos de intelectuales de perilla y piano, cuentas bancarias y listas de más vendidos en el ABC cultural; en estos tiempos, digo, donde las editoriales se van pareciendo cada vez más a un burguer king y el sabor de los libros se impregna de ketchup y mostaza; en momentos de autores que aparecen y desaparecen como hongos en las mesas de las librerías y en el que se despueblan los fondos de catálogo; insisto, en estos tiempos de pensamiento blando, se reclaman escritores perdurables de escritura potente, dictada por la necesidad y la destreza. Visiones periféricas y críticas.

En tiempos de anodina creación literaria, sumidos en el síndrome “Ruiz-Zafón”, esto es, escritura mediocre en la sombra del viento, humo banal, falta de sustancia y escasa ambición técnica; en estos tiempos de intelectuales de perilla y piano, cuentas bancarias y listas de más vendidos en el ABC cultural; en estos tiempos, digo, donde las editoriales se van pareciendo cada vez más a un burguer king y el sabor de los libros se impregna de ketchup y mostaza; en momentos de autores que aparecen y desaparecen como hongos en las mesas de las librerías y en el que se despueblan los fondos de catálogo; insisto, en estos tiempos de pensamiento blando, se reclaman escritores perdurables de escritura potente, dictada por la necesidad y la destreza. Visiones periféricas y críticas.